実際の療育ケース&感想Case

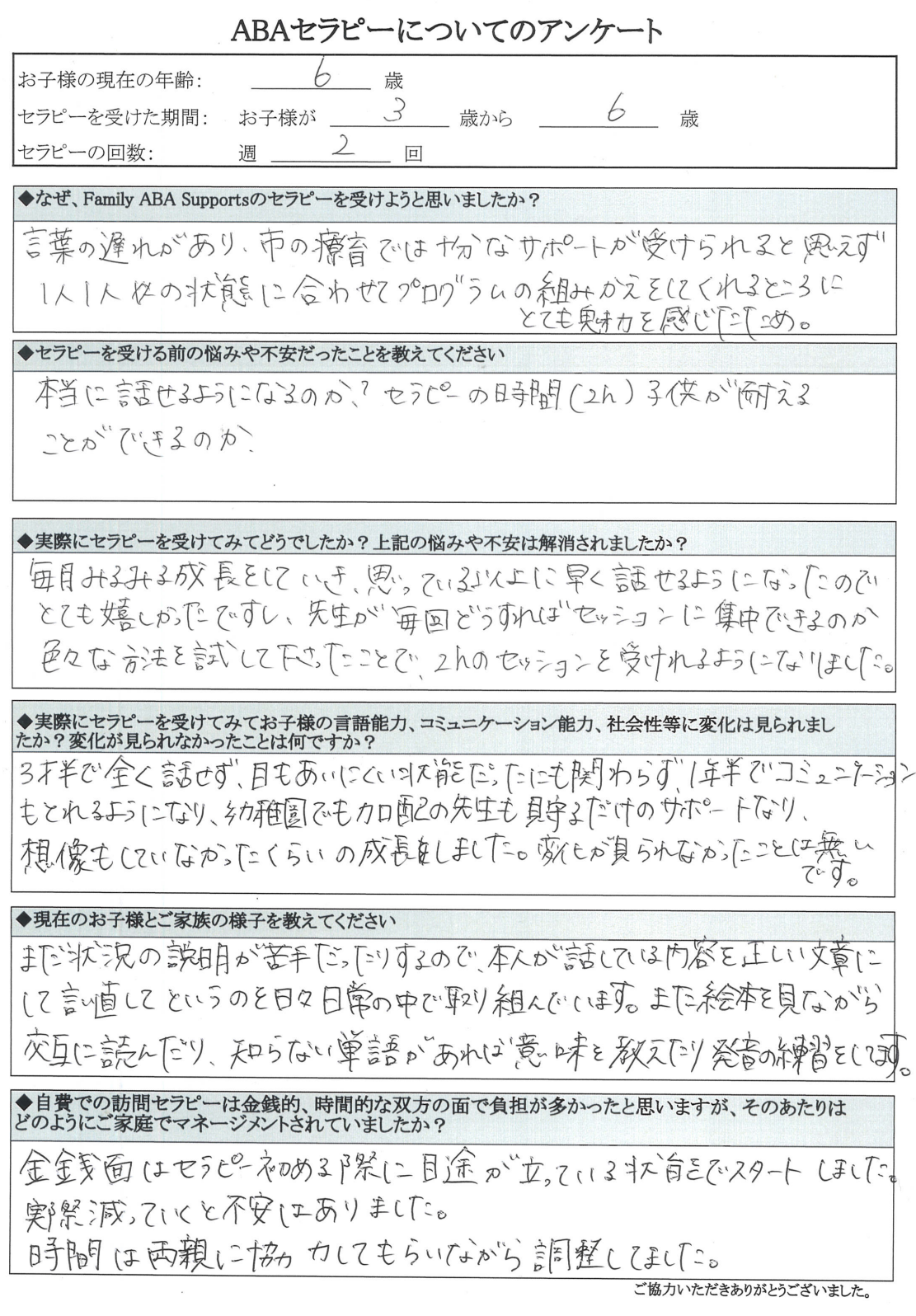

ケース01

6歳 / 男の子

(セラピー期間 3歳〜6歳 / セラピー頻度 週2回)

セラピー期間 3歳〜6歳

セラピー頻度 週2回

全く話さなかった3歳半から発達の遅れなしに!

プログラミングの概要

-

プログラムを計画するうえでどこに重きをおいたか

Picture Exchange Communication Systemと言われる写真と物を交換することから始めました。自分の意図を他者に伝えることと言葉を出す補助をする役割がありますので、順調に言葉が出始めました!言葉が出始めてからは「明瞭性(滑舌) の改善」のための練習やあえての「ひらがな」を先に習得してもらいました。これは、言葉のインプットを耳のみで聞いて学習するだけではなく目に見える形でも補助として行いたいという思いからです。この介入方法がうまくいき、言葉の模倣が上手になったので正しい言葉の習得スピードがぐんとあがりました。言葉があまりでていない段階での「ひらがな」習得は早すぎる、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが状況によっては学習を飛躍的に伸ばすツールになります。言葉が出始めてからはどんどんと会話力が身につき、最後の発達検査では検査上の数値では「遅れなし」となりました。

-

実施したプログラムについて

プログラムの全容はこちら言葉が出るまでは【Picture Exchange Communication System】を導入し、言葉がでだしてからは【構音訓練】で、母音を2音、3音と繋げたり、子音+母音の音を出す練習を行いました。また、【制服が着れない】という課題があったため、お母様には2つ同じ制服を出してもらい「どっちがいい?」とお子様に選んでもらうようお願いしました。これは「自分で選択をしたものは遂行する可能性が上がる」というエビデンスベースの提案です。その結果、選択肢がなくても問題なく制服を着ることができるようになりました。セラピーの最後の方には「〜が〜で〜したから〜だった」のような複雑な文章をお話する練習を行い、日常生活の中で困らないことを目指し練習を行いました。

-

プログラムを行なった結果どのように変化したか

日常生活でのコミュニケーションはほぼ問題なくなりました。発達検査では以下の結果がでています。

・2歳11ヶ月 言語43 認知67 姿勢80 全領域 /

・4歳 0ヶ月 言語69 認知79 姿勢94 全領域 75

・5歳 2ヶ月 言語94 認知105 姿勢/ 全領域 98(新版K式2020上では発達の遅れなし)

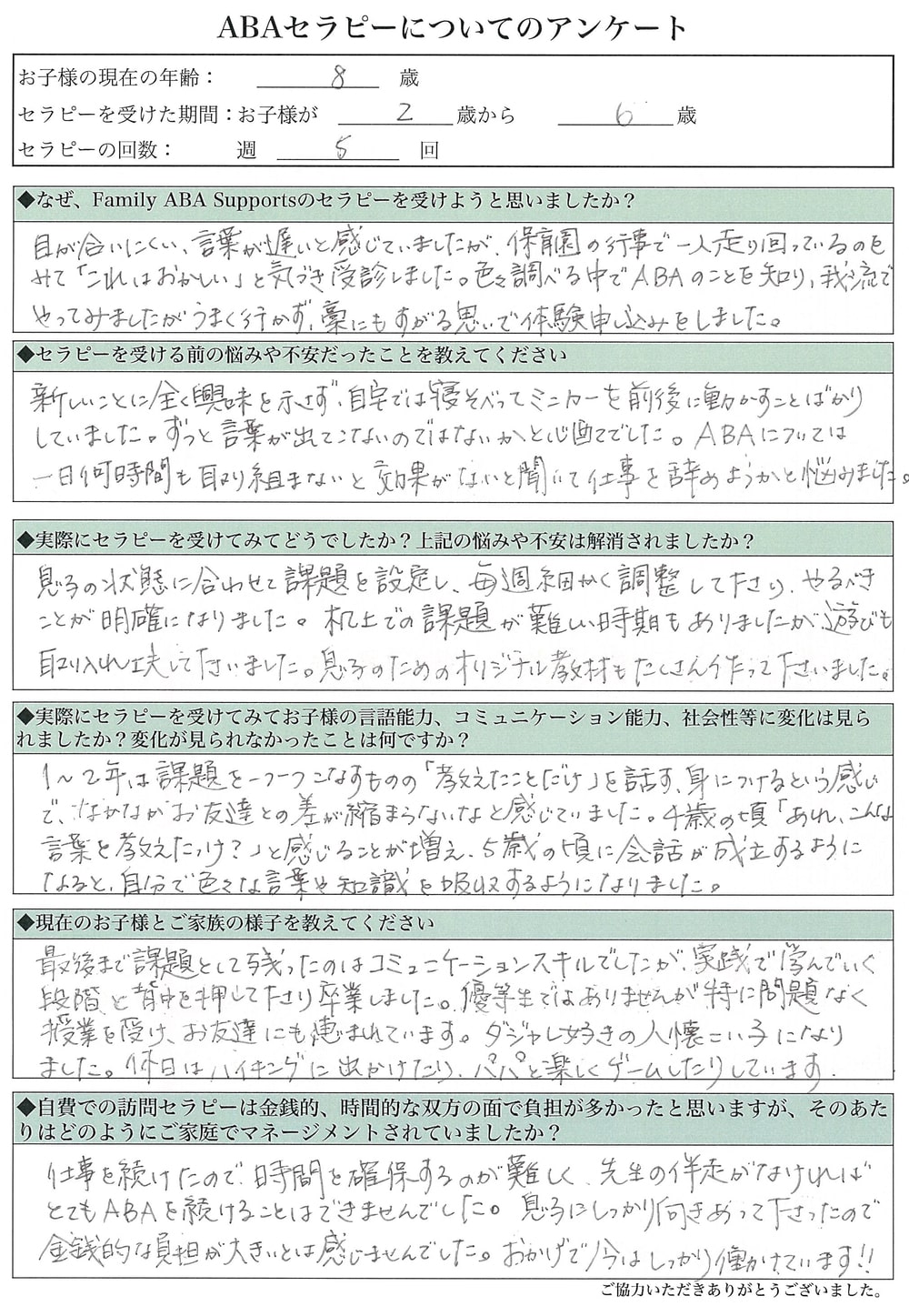

ケース02

8歳 / 男の子

(セラピー期間 2歳〜6歳 / セラピー頻度 週5回)

セラピー期間 2歳〜6歳

セラピー頻度 週5回

辛い時期を二人三脚で乗り越え、今はとても成長しました

プログラミングの概要

-

プログラムを計画するうえでどこに重きをおいたか

まずは言葉を増やすために介入しました。カードや遊びを通して練習をしていくとどんどん言葉が増えてきました。最初は教えていた言葉しか使わなかったのにもかかわらず、いつの間にか「こんな言葉教えたっけ?」ということを日常的にご家族が感じるようになったそうです。自然な言語習得の始まりでした。加えて、人から聞かれた質問にも正しく答える練習も行ったところ、誰から質問されても答えることができるようになり、会話にはほぼ問題がなくなりました。

-

実施したプログラムについて

プログラムの全容はこちら言葉を増やす段階、人の指示を聞く精度をあげる段階では、【構文をする】や【スリーヒントゲーム】【「いつ」「なに」「だれ」「どこ」などに対する質問応答】などを、机上や遊びの中で行いました。言葉が増えてからは社会性を整えるプログラムである【他者の好き嫌いの特定】で保育園の友達の情報を集めたり、【話を聞く】プログラムでは、他者が話してる最中に自分の目はどこに向いて、手足はどのようにするのが他者にとって話しやすい姿勢になるのかの学習と練習を行いました。加えて、ロールプレイなどを利用し、目の前の他者が自分の話に興味があるのかないのか判断などの練習も行いました。

-

プログラムを行なった結果どのように変化したか

プログラムを行った結果、「こんな言葉知ってるの?」「こんなことどうやって理解したの?」と親が感じるほど自分で学習ができるようになり、驚きが増えたとのお声をいただいています。、一対一での会話や遊びはとても上手になって、2~3歳頃に嫌がっていた課題や遊びに関しても「このお勉強はお友達と楽しく話せるためにするんだよ」などの説明で「わかったよ」と理解が進むようになりました。最初は「手を繋いで歩けない」ことが日々の課題だったのに、今は小学校にも問題なく通い、休みの日には家族で旅行やハイキングなどで楽しくお出かけができるようになったと報告を受けております。

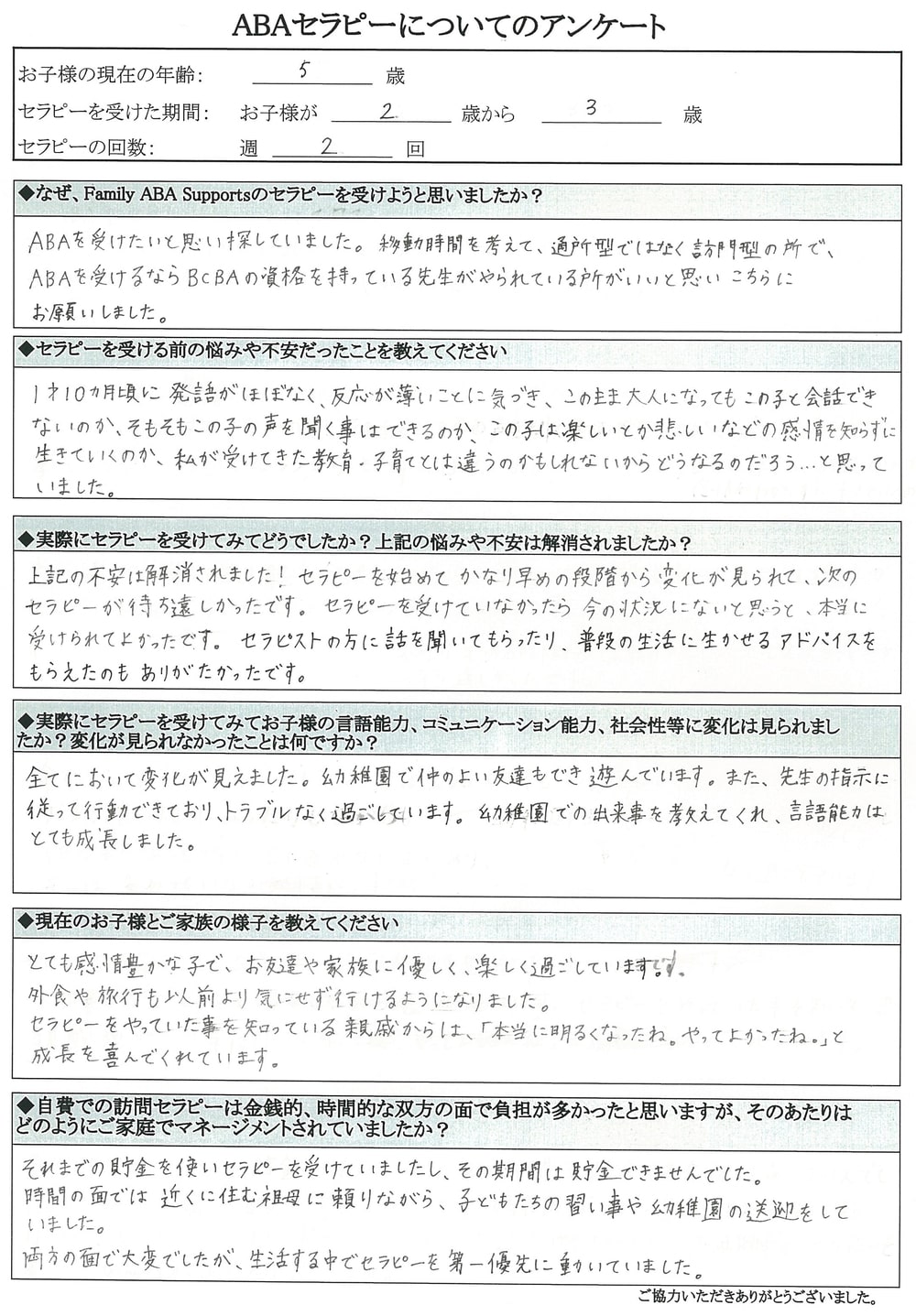

ケース03

5歳 / 男の子

(セラピー期間 2歳〜3歳 / セラピー頻度 週2回)

セラピー期間 2歳〜3歳

セラピー頻度 週2回

「この子の声は聞けるのか」という不安からの成長の変化!

プログラミングの概要

-

プログラムを計画するうえでどこに重きをおいたか

日常生活で使う言葉の増加です。言葉を出す前段階として要求などの働きかけが必要なのですが、そのあたりの反応が薄かったため絵カードを使って自分の遊びたいおもちゃや食べたい食べ物を他者に物理的に渡すことによって伝える練習から始めました。その結果、半年後には言葉は手始めました。また、おもちゃで機能的に遊んだり、レゴの遊びや魚釣りの遊びをはさんだりしながら楽しく要求の練習をしました。

-

実施したプログラムについて

プログラムの全容はこちら【マッチング】や【単音模倣】など基礎的なプログラムはもちろん、【明瞭性の改善】のプログラムで現在出ている言葉の明瞭性をあげる練習を行いました。これはそうすることによって他者に理解してもらうことのできる言葉を増やし、コミュニケーションの優位性を経験してもらう目的です。また、言葉が少し出てきた頃から【うんとううんを使う】や【個人情報の特定】のプログラムで人から受けた質問に対して応答するなど、言葉を使って相互にコミュニケーションをとる練習を行いました。アカデミックスキルに関しては【運筆の練習】や【ひらがなの特定】のプログラムを実施し、就学に備えました。

-

プログラムを行なった結果どのように変化したか

とっても成長しました!とのお声をいただいております。また、言葉が話せるようになったことから家族との会話のモチベーションが上がった様子で、子どもの発達に対する不安が解消されたというお話がありました。セラピーを卒業した今でも言語面も社会面も成長し続け、お母様からは幼稚園も問題なく通うことができているとご報告を受けています。